汽車供應鏈隱藏重大危機?

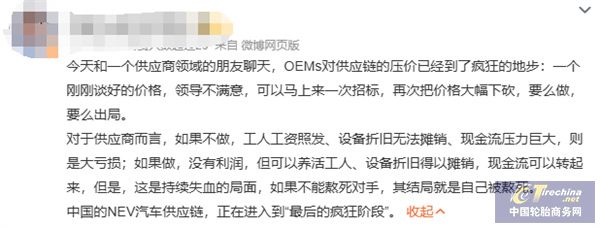

9月10日,有汽車行業博主發文稱,今天和一個供應商領域的朋友聊天,OEMs對供應鏈的壓價已經到了瘋狂的地步:一個剛剛談好的價格,領導不滿意,可以馬上來一次招標,再次把價格大幅下砍,要么做,要么出局。

對于供應商而言,如果不做,工人工資照發、設備折舊無法攤銷、現金流壓力巨大,則是大虧損;如果做,沒有利潤,但可以養活工人、設備折舊得以攤銷,現金流可以轉起來,但是,這是持續失血的局面,如果不能熬死對手,其結局就是自己被熬死。中國的NEV汽車供應鏈,正在進入到“最后的瘋狂階段”。

近年來,汽車行業持續增長,帶動了對汽車零部件的需求。然而,隨著市場競爭日益激烈,汽車制造商為了控制成本,紛紛將目光瞄準了上游供應商。

數據顯示,2023年中國汽車行業的平均利潤率滑落至5.0%,相較于前一年下降了0.7個百分點,甚至未能達到工業企業平均利潤率的水平。進入2024年后,盡管情況略有好轉,利潤率回升至5.3%,但新能源整車領域卻依舊深陷虧損泥潭。

據了解,目前不少汽車零部件供應商正在與汽車制造商進行艱苦的合同談判,面臨著巨大的價格壓力。汽車制造商利用其強大的議價能力,要求大幅降低零部件價格,甚至將價格壓到供應商的成本線以下。

更糟糕的是,合同談判通常會持續到9月份,甚至更晚,這意味著商定的價格將追溯應用于已執行的交貨。 如果談判遲遲無法達成協議,供應商將會面臨更大的損失。這場價格戰無疑讓汽車零部件供應商陷入了困境。他們面臨著來自上游鋼廠和下游汽車制造商的雙重壓力,利潤空間被不斷壓縮。如果這種狀況持續下去,一些中小供應商可能會面臨倒閉的風險,進而影響整個汽車產業鏈的穩定。

整個行業更危機的是,供應商明知道自己在虧錢和處于崩潰邊緣,但仍然要奮力把這個車企托起來,至少車企還在,自己的錢就有一天能拿回來。而供應商奮力托著車企是有代價的,它們選擇用“虧錢”的模式,去承接那些價格戰打得火熱、名號夠響、賣車夠多的企業,甚至是擠破頭都要給它們供貨。

因為這樣做,就能給一些中下游的車企說,“我們可是給誰誰誰供貨的廠家”,以此來博得這些企業更低價的訂單用于維持基本生計,而這樣做,無疑是把低質量的風險再度擴散,也把崩盤的危險擴散到了更多的企業。

當然,也并不能否定價格戰帶來的一些好處。比如,消費者確實得到了實惠,花更低的價格買到了還不錯的車;又比如,一些國產供應鏈得以進入主機廠體系,完成了部分國產替代;再比如,這種內卷從某種程度上也能完成對劣質供應商的出清,倒逼供應商升級。

汽車產業鏈正在經歷一次廣泛而深入的變革,身處時代洪流中的人們,必然經歷轉型的陣痛。

對此,您怎么看?歡迎留言!

更多資訊,歡迎掃描下方二維碼關注輪胎商務網微信公眾號(tire123)

友情提醒 |

本信息真實性未經輪胎商務網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:輪胎商務網”。 |

特別注意 |

本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |